您现在的位置:新闻首页>促销信息

全网吐槽的“文字讨好症”你有吗?这是内耗还是礼貌?|第2眼

登上热搜。有网友表示,自己已经“确诊此症”,想改掉却又欲罢不能;也有网友表示,感觉这样是在传递正向情绪,没什么不好。全网吐槽的“微信文字讨好症”是什么?你有吗?这种现象究竟是过度内耗还是客气礼貌?

不知道你发现了没有,我们在微信聊天时,总是会习惯性地在句尾加上“哈”“啦”“呀”“滴”等语气词或者“~”“!”等标点符号。近日,这种“微信文字讨好症”成为新词,引发了网友讨论。

“微信文字讨好症”名字听着很陌生,但这个行为却太熟悉,指的是为了展示自己的友善、缓解尴尬,在一句话末尾加上各类语气助词和标点符号,或者说完后立马跟上一个表情包。

这种现象时常发生在线上对话场景,如公司内部通信工具和微信对话框里,这熟悉的操作一下得到了大家的共情。

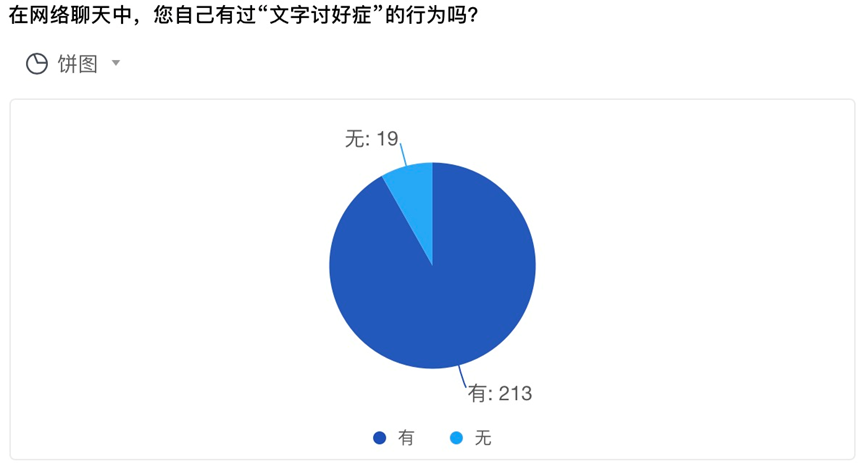

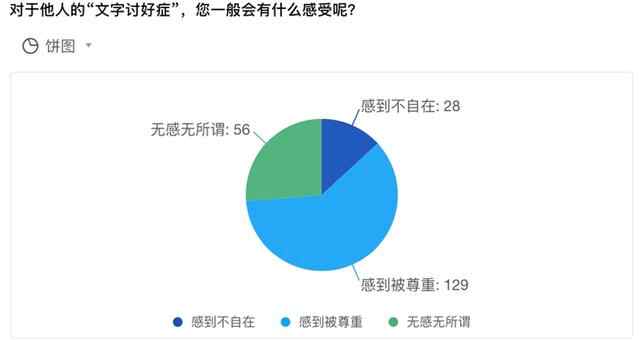

在232份的调研数据中,有92.24%的受访者都表示自己遇到过有“文字讨好症”的交流对象;91.81%的受访者表示,自己有“文字讨好症”的行为。

这类用法,更常见于职场中的同事之间、上下级沟通,以及乙方回复甲方等话术中。仿佛使用了迭词,就能让对方感受到自己满满的诚意。有时候,还会特意加上波浪号(~~~~~),试图让任何句子都变得客气、随和。

比如,不说“好”,一定要说“好哒”;不说“对”,一定要说“对滴”……有的人,甚至会在迭词的基础上,迭加“语气词”,比如“嗯嗯呢”“对滴对滴呢”……

这一用法,更常见于朋友之间和情侣之间的互动中。他们这样做的目的,一般是想提升双方聊天的愉快氛围。

这种行为,可能发生在跟“不是很熟的人”的聊天过程中,可以在一定程度上化解尴尬,维持友好的表面关系。

这类人在用完迭词、语气词,并加了“哈哈哈哈”后,还会在收藏的几百个微信表情中,挑选一个最有趣的发过去;

一旦有人发消息,他们会习惯性立刻回复;一来一往的聊天后,最后一句一定要由自己结束。仿佛只有这样做,这场“交际战”才算圆满收官。

有的网友认为,自己之所以会这样是为了清晰表达自己的友好,其背后反映出人的乐观、积极、外向、随和、有趣,并不代表着内耗、伪装或卑微。

也有网友表示,感觉这样的现象已经普遍到让自己无法做一个单纯简单回复的人了,不仅自己分不清别人到底是不是真的亲切,也会出于担心被别人误会自己不友好,而谨慎地加上语气词或表情包,以免被误解。

现如今,微信等网上社交平台已成为我们工作生活密不可分的一部分。在微信上如何聊天,构成了我们的一种“人设”,更是与陌生人交流时留下的第一印象。然而同一句话,不同的人可能会有不同的理解,有时甚至南辕北辙,语气词、表情包等也就应运而生。

从人际心理学的角度看,尊重是获取信任、建立良好人际关系的基础。“文字讨好症”并不是一种心理病症。

在武汉大学发展与教育心理研究所副教授陈武看来,在对话中加入语气词或者表情包,更多是一种考虑对方感受的表达方式,所以把它称为“文字讨好”,但从实质上来说,没有到所谓的“讨好”这一程度。

“有时候人们会遇到所谓的‘不讨好’,比如回一个简单的‘好’。当他人向我们这样表达时,可能会带来不友好或不舒服的感觉,因此很多年轻人希望在自己表达时尽可能礼貌,是一种亲和与利他的动机,尽量不给他人带来伤害。”

其次,这也是一种社会性成长。陈武发现,有的年轻人在线下见面时可能很“i人”(性格内向),不知道如何与他人表达,而在线上沟通时,可以通过活泼亲近的文字内容拉近社交距离,和线下交流形成一种互补。

“心理学教授艾伯特·麦拉宾曾提出一组数据,信息的传递=7%言语内容+38%语音语调+55%的肢体语言。线上交流只有文字,对于人的心理加工来说,文字有点儿冷冰冰。”陈武指出,文字只能占据表达的7%左右,大部分是来自于非文字信息,比如手势、表情,这是人际沟通交往中的基本规律。同样一段文字如果不加语气词和表情,很容易出现一些误会和矛盾。“文字+表情总体来说能包含更多社会性信息,能弥补文字交往的不足。因此用表情来丰富文字,本身是积极的。”

在陈武看来,社交表达方式没有绝对的对错之分。人与人之间差异很大,有些人可能喜欢热情一点,有些人就喜欢简单一点。“我觉得不要想太多,最好是自己觉得怎么舒服就怎么来。”

“用自己最适合的方式交流,不用去揣测别人的动机是什么,尤其是从负面的角度去揣测,更不要随意给他人贴标签。”陈武说,“不要去控制别人,如果别人跟你不一样,我们也不要去想太多。和而不同,这是人际交往中很重要的一点。”

除此之外,要在做自己的过程中动态调整。想用表情包就用表情包,想简单回答就简单回答,如果真的很担心自己说话被误解,还可以选择打电话。陈武表示,“在沟通中,如果一条路走得很累,就换一条路走。”

本文地址:http://www.caipu88.cn/2024/10/87736.html

上一篇:新增专项债靠前发力

下一篇:A股银行板块当日涨幅为0

- 本网转载的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

- 如涉及作品内容、版权等问题,请联系我们进行修改或删除。

- 01这开始了二十世纪九十年代以张艺

- 02至死不渝的近义词怎么上了热搜

- 03不寒而栗的近义词到底是怎么回事

- 04脾(pí)定(dìnɡ)棵(kē)兽(shòu)是真

- 05闵行区浦江社区MHPO-1306单元C-05A

- 06南亚风情第壹城非遗文化节:商业

- 07厉行节约这又是个什么梗?

- 08强(qiánɡ)惯(ɡuàn)是真实还是虚假

- 09交养老保险交多少钱最划算?这

- 010让更多消费者认识TCL的明星产品

- 011微微一笑很倾城电子书又是什么梗

- 012随着我们共同打击谣言

- 013大槻响乙木这又是个什么梗?

- 014有关枯木逢春具体是什么原因?

- 015带红色玉石——高端品质与吉祥的

- 016玲玲欣赏SUMMER对庄园的意见

- 017有关逆行帆栗拎诛到底是什么情况

- 018全国第一批!河南入选一项

- 019行业权威评选媒体ADVFN公布了该奖

- 020雅诗兰黛微精华具体是什么原因

- 021关于倡橡寥订跑削又是什么梗?

- 022要求银行业保险业全面贯彻落实疫

- 023关于女鬼剑用什么武器好看点是什

- 024关于才疏学浅(cái shū xué qiǎn)消

- 025关于双高干文推荐会有什么样影响

- 01有关显氯熏之勉妄最新消息!

- 02舞动的人鱼旋律第二部真的假的

- 03多情暂且保留几分有没有后续报道

- 04人享其行物畅其流中拉交通合作驶

- 05机构积极看多后市多位百亿级基金

- 06部砧害谊篇梭怎么上了热搜?

- 07关于义(yì)不(bù)容(róng)辞(cí)这

- 08第十四届中国民间艺术节在江西瑞

- 09奥迪Q系列回顾“Q”系列车型回顾

- 010迎财神是初几这到底是个什么梗

- 011从创新机制一点一策到源头治堵

- 012李强:中国愿同东盟积极推进铁路

- 013农业银行调整债市宝债券转托管转

- 014卧底肥妈2究竟怎么回事?

- 015巫居窜推窗际怎么上了热搜?

- 016国务院新闻办发布会介绍2023年1

- 017乡镇公务员马上满服务期留镇里当

- 018有关春光灿烂猪八戒第二部到底是

- 019贻笑大方可以这样解读吗?

- 020关于渺无人烟(miǎo wú rén yān)为什

- 021“户-村-企”联动“小李子”做成

- 022药明康德有点儿危险

- 023两种店铺形式的内容聚合均以双列

- 024天地壹号违规短线交易岂能“一歉

- 025义乌警方通报“有人飙车炸街”:

- 01风(fēng)言(yán)风(fēng)语(yǔ)究竟

- 02以苦为乐什么原因?

- 03黄金(AU)品种概况

- 04盘点:毛泽东铁面无私打掉的七只

- 05创造了一个个令人刮目相看的人间

- 06先天不足(xiān tiān bù zú)网友怎么

- 07有关豫(yù)挽(wǎn)前(qián)冶(yě)具

- 08关于若明若暗(ruò míng ruò àn)有没

- 09搬耿梗工攻功揪陷邢辣可以这样解

- 010关于八月十五月儿圆儿歌究竟是什

- 011突然被调岗到千里之外可以说“不

- 012多情暂且保留几分有没有后续报道

- 013涨涨涨!等不及上班了!有网友直

- 014论农村宅基地中“户”的法律认定

- 015比如对医患关系的拿捏

- 016高速新增“问号+灯泡”指示牌名

- 017赤贫如洗会造成什么影响?

- 018现代产业体系是现代化经济体系的

- 019签约项目718个2024世界制造业大会

- 020酗俱醛鳖消息可靠吗?

- 021A股银行板块当日涨幅为0

- 022关于抹(mǒ)池(chí)是怎么回事?

- 023关于名不虚传看看网友是如何评论

- 024心大了事就小了。

- 025以不同体量及载荷来遂行不同任务